2023年6月1日,习近平总书记在考察中国国家版本馆时指出:“我最关心的就是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西。中华民族的一些典籍在岁月侵蚀中已经失去了不少,留下来的这些瑰宝一定要千方百计呵护好、珍惜好,把我们这个世界上唯一没有中断的文明继续传承下去。”

中华文明薪火相传,离不开一代又一代自觉守护与传承文化的“燃灯者”。已故语言文字学家李人鉴先生便是其中一位。他一生埋首典籍勘误辨伪,坚守讲台传道授业,呵护、珍惜中华文脉,堪称后人可学可鉴的楷模。

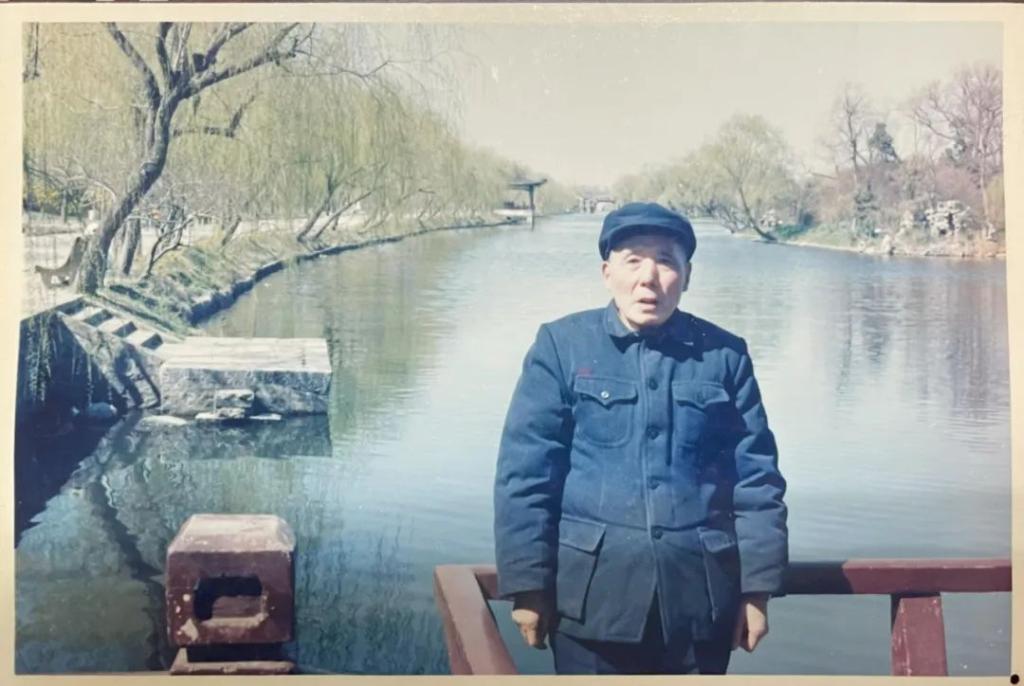

1994年,李人鉴在瘦西湖。(受访者供图)

上下两卷,厚如砖块,洋洋130万字、1600余页的《太史公书校读记》静静摊开,纸页间星点密布的,是对《史记》逐字逐句的梳爬校勘,每一页都浸透着一位学者的毕生心血,凝结着其校勘功力与独到识见:原书十个字的记载,常牵出数百字的考辨,从字词训诂到文献互证,从语法规律到史例比勘,既有对字词本源的穷究,又有对文献体系的贯通,更有对语法规律与历史语境的勾连……旁征博引、精彩纷呈的校语,织就一张密网,将千年传抄中的疏漏讹误逐一打捞,也为后来者对《史记》的研究,提供了极具价值的津梁。

这是语言文字学家李人鉴先生生前唯一出版的著作,是他最厚重珍贵的身后之物,却也只是其学术生涯的冰山一角。

更多未能付梓的手稿堆叠于柜中——《左传辨伪》《史记十表考证》《史记语法概要》《〈商君书〉校读记》《关于汉墓帛书及汉墓竹简中的假借通用字》《现代汉语语法浅见》……

2004年初,李人鉴在病床上叮嘱女儿女婿,“把这些都献给国家吧”。

那是他去世的前一天。

21年后,我在人鉴先生女儿李玲家中看到这摞手稿,不同年份的16开纸张以棉线分册装订,摞起来高过手掌。每一册都按图书的体例编排,目录清晰,有的还附有前言后记。边角微卷,泛黄,甚至霉斑点点的纸页上,挤满整齐而小如蚁群的字迹,其中部分书写在旧试卷、旧讲义背面,有几册手稿拿使用过的牛皮纸信封作了封皮。

“他最后留下的基本就这些东西,手稿和几柜藏书。”先生的女婿刁九国算过,这些遗稿有上百万字,大都是古籍校勘专著及部分语法研究著作,李人鉴几乎没写过多少关于自己的文字。

对很多人来说,这位不为世人熟知的学者是一个谜。

他倾注毕生心力的研究艰深生僻,且需要旷日持久的苦功。为专心治学,他选择过一种孤静的生活。在原扬州师范学院(今扬州大学前身院校之一)执教的31年里,李人鉴离开家人,在学校宿舍独居了30年。留给旁人的印象,是一个除了教书,便从早到晚埋首书案读书、著书的身影。

他“活跃”的样子只出现在讲台上,被一届届学生共同定格在记忆里。做学者,他全力以赴治学;当教师,他倾尽全力授课。有学生形容台下沉默寡言的他,一站上讲台就“判若两人”。

李人鉴的语法研究从上世纪50年代末,就多次受到著名语言学家吕叔湘的关注和赞赏;他的古籍校勘成果也获得著名语言文字学家、古典文献学家徐复的肯定。

但因主题冷僻、出版难度高,他的书稿始终难以付梓。

李人鉴何尝不清楚自己的研究难有“市场”,但他笃信这些工作的价值。于是,他一如既往地,坐在书桌前,一本一本写,一写写一生。

少有人真正了解他。李人鉴不善言辞,不喜热闹,不涉娱乐,与人相交“淡如水”。但直到他离世20多年后的今天,仍有人不时念起:瘦西湖畔有过一位埋首古籍、皓首穷经的学者,一位倾心讲台、桃李芬芳的老师。

他活得安静,却留下长长的回声。

师范

已经是近半个世纪前的事了,但72岁的于广元忆及李人鉴给他上的第一节古代汉语课,一连说了三遍“印象非常深刻”。

彼时,他们1978级160多名学生上大班课。课前几分钟,一位个子不高、不苟言笑的老先生走进教室。

“我们是恢复高考后的头两批学生,求知若渴,对老师上课的水平还有些挑剔。一开始,对这位老先生不了解,觉得他其貌不扬。”于广元回忆,“可是上课铃一响,李老师一上讲台,那种精神抖擞!那种抑扬顿挫!60多岁的人,不用话筒,不喝一口水,一直站着讲,可以说是把全身气力都投入到上课中。”

后来,于广元从同为李人鉴学生的一位师长处得知,这是“我们李老师上课一贯的风格”。几十年如一日,他站上讲台,就“以十倍精神”竭力授课,毫不惜力。他的课,因此被一届届中文系学子念念不忘。

有1960级学生记得,李人鉴给他们讲现代汉语语法课,生怕坐在大教室后排的学生听不清,上课时,仰起头,拼命提高嗓门,像“小喇叭”似地高声讲。他又不停走动,书写板书,炎炎夏日,身上的白汗衫湿透了,甚至脚边都洇着汗水,可“老师还在很努力地提高嗓门讲课”。

因为这水淋淋的汗衫,哪怕想开小差的学生也都安静地听讲。

1958级学生回忆,当年,学生们下乡劳动,李人鉴提着块小黑板跟着一起下乡,学生走到哪他跟到哪,见缝插针,在田间地头坚持教学,“敬业执著,实为罕见”!

除了尽心尽力、极致认真,学生们还常常提到李人鉴授课的另一特点——他上课从不照本宣科,无论现代汉语还是古代汉语,都能讲出自己的研究所得和独家见解。

“尤其是选修课,讲的都是他自己的研究成果,没有一句空话。”最令于广元难忘的,是李人鉴尊重但从不迷信名家,对权威观点也敢于提出异议、直言批评,且言之有理。“学生一听不得了!我们那时很崇拜一些名家,听李老师这么讲课,真是振聋发聩,很启发思考。”

私下里,学生们议论老师的学问。有人发现,李人鉴从1957年起就在语言学权威期刊《中国语文》上连续发表论文;还有人在学校学报上,翻出不少他写的语法研究、古籍校勘和考证类文章。大家陡生敬意。

再往后,他们又得知,李人鉴在《中国语文》上发表第一篇论文后,就收到语言学家吕叔湘的信,称赞他的文章是“久未遇到的好文章”。此后,吕先生数次邀他参与学术界对汉语语法的大讨论。上世纪70年代末,吕叔湘写作《汉语语法分析问题》一书时,还特地将初稿打印本寄给李人鉴征求意见。

大学毕业后,于广元留校任教。按照系里“老带新”规矩,李人鉴成了他的指导老师。他说,那段时光让自己受用终身。他刚开始备课时,李人鉴为他的讲稿把关;他登台试讲,李人鉴端坐台下凝神细听。

“像李老师这样认真严谨的人,做指导老师是绝不会敷衍的。”于广元说,“他话不多,但找他请教,他一定非常认真、非常负责地回答你。”

如今,于广元已记不起李人鉴具体传授过什么“为师之道”。“他不用说什么,跟着他,看到他的为人为学,你就知道当老师该有的样子——他就是这么一个样子。”

无须多言,身影自成标尺。或许,所谓的“师”与“范”就是这个样子。

苦乐

1974年,中文系大一学生班吉庆带着自己写的古汉语语法论文,寻至李人鉴的居所请教,“实在想不到这就是大学教师的住处”。

时年60岁的李人鉴住在学校宿舍楼的一间阁楼里,只有七八平方米,低矮狭窄。屋内仅有一桌一椅一床一衣箱,和四处堆叠的一摞摞书。

班吉庆后来与李人鉴成为同事,逐渐了解到那间陋室背后的坚持——学校多次劝李人鉴把泰兴老家的家人接到身边,这样可以分套大些的住房,家人也好照料年事渐高的他,李人鉴总也不肯。从42岁调入,到72岁临近退休,他在学校宿舍独居了整整30年。

“他怕师母来了,家里琐事多,浪费时间。”班吉庆太清楚李人鉴的执拗,“李老师最怕的就是浪费时间。他治学特别刻苦,你去找他,总能看见他坐在桌前看书写字。我接触过不少高校里的老先生,没见过谁像他这样刻苦,过得像个苦行僧。”

“寒暑假他才回家,回来也不休息,除去大年三十和正月初一,一天到晚坐在那里写东西。”李玲的记忆中,父亲的时间表里从没有“松弛”二字。

“他是个有坚强毅力,甚至有些固执的人。”刁九国说,“对学术研究,他长期坚韧不拔地走下去,丝毫没考虑过如何让个人生活更愉快、更轻松些。”

课堂上全情投入地讲授,书桌前不动如山地钻研——李人鉴的世界里,似乎只有这两件“正事”。除此之外,一切能省则省、能简则简。

他后来搬到学校南宿舍的一处平房,走路去食堂不到5分钟。但为节省这几步路和排队打饭的时间,每天中午,李人鉴都会早早去食堂买回6两饭和一荤一素两个菜。中午吃一半,晚上用热水烫烫或者用小煤油炉热热,吃另一半。

班吉庆曾问李人鉴为什么不在食堂吃饭,“浪费时间”,他回答。为多看几页书、多写几行字,他宁愿吃几十年“残羹冷炙”。

令同事、学生们印象深刻的还有李人鉴的作息:每一天,他都过得像上了发条的钟表,准时准点到可以媲美哲学家康德。

据传,康德作息规律有如机械,邻居们甚至能根据他出门散步的时间校准自己的表。李人鉴每天早上5点起床工作,晚上9点熄灯睡觉,不止一个邻居向李玲和刁九国感叹,看见李老师在做什么,就知道现在几点。

当年,还是高中生的赵非住在李人鉴南宿舍的房子对面。因为冬日赖床,父亲以“朝五晚九”的李老先生为榜样教育儿子。“我心里有些不信,便有心一探究竟。”30多年后,赵非在文章中回忆,自己为此特意起了大早,对着手表观察李人鉴几点起床,发现果然如父亲所说,“但还是有些不服气,又连续观察了几天,确实天天如此”。

“我们都非常佩服李老师的刻苦治学。他起点不高,高中师范科毕业,1936年曾入读无锡国学专修学校,可能因为抗战爆发,1937年就中断了学业。调到高校前,他一直教中学,却凭着自学成才,在语言研究和古籍校勘上成就卓著,自成一家。”在班吉庆看来,李人鉴的学术成就全靠他苦行僧般的苦读与钻研。

他那篇被吕叔湘赞为“久未遇到的好文章”的论文,研究的是家乡泰兴方言动词的后附成分。“别人也会说方言,但李老师就能思考钻研,总结出规律。”

不久前,为写纪念李人鉴的文章,班吉庆费了不少力气购得上世纪80年代出版的《中国现代语言学家》。据当年书讯,这是首部介绍我国现代语言学家学术成就的工具书,收录了从1898年《马氏文通》到1980年代的216名现代语言学家。“都是学界鼎鼎大名的人物,我们李老师也位列其中。”

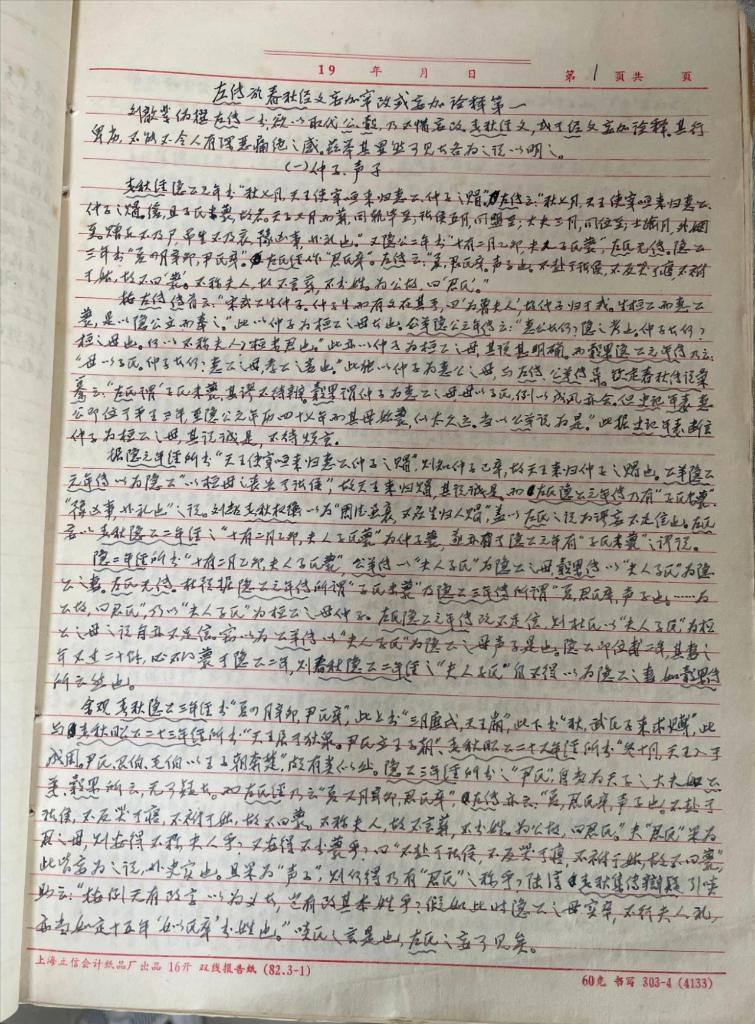

李人鉴《左传辨伪》手稿。除署名外均为新华每日电讯记者王京雪摄

时间,是李人鉴为数不多因而格外珍惜的全部本钱。为完成一些想做的事,他为自己选择并坚持了一种节制、清苦而纯粹的生活。

治学之外,李人鉴没有什么爱好。他不抽烟不喝酒。到外地参加学术会议,他不参加主办方安排的考察等活动,独自待在屋里看书。他也看不懂电视剧,觉得剧里人物个个都长得很像。

“但李老师从没讲过感到生活单调这类话,在我看来,他是甘于这样、乐于这样的,苦中有乐。”于广元说。

班吉庆亦有同感:“每个人都觉得他过得太苦了。哪有苦到这份上的?可他自己不以为苦。只要不打搅他,给他时间,让他把想做的事做完,想写的东西写出来,其实,他一生都在做自己爱做的事。”班吉庆说,李人鉴身上有一种对学问的痴迷与热爱,“我们现在做研究,还有多少人有他这样的精神?”

许多年过去,校园几经焕颜。行走于今天的扬州大学瘦西湖校区,刁九国指着校东门附近的一片青翠林木说,这个位置就是李人鉴住过的南宿舍。曾经,就在这里,每天清晨5点,一盏灯总是早早亮起,从未缺席。

志趣

1929年的无锡,15岁的高中生李人鉴攥着节衣缩食攒下的五块五角钱,从书坊捧回一套王先谦的《汉书补注》。家里并不宽裕,父亲得知此事,带着嗔怪叹道:“这能买到上石的粮食了!”

有些志趣,立下就是一辈子。彼时,没人知道,捧着书的这双手,未来还要翻遍数千册古籍,要花无数个日夜伏案写作,在稿纸上留下数百万字的校勘考订,从青年写到暮年。

各类典籍中,李人鉴尤其钟爱《史记》,说自己“真有点入迷”。见到历朝历代的注本、异本,或抄或买或借或复印,总要想法子一览为快。

比对各版《史记》与《左传》《汉书》《竹书纪年》等其他史籍,李人鉴逐渐发现,这部“史家之绝唱,无韵之离骚”经两千多年传写、翻刻与增删,在传本里存在不少疑点和自相矛盾之处。

他感到有必要做一番校勘考证、辨伪存真的工作,自信可以通过一番努力,为后代留下一部更可信的《史记》。

1936年,22岁的李人鉴开始撰写《太史公书校读记》。凭借语法研究上的专长,他逐字逐句地从古汉语语法和司马迁撰述体例两方面入手校读,日复一日,像擦拭一面蒙尘古镜,细致入微地尝试恢复这部传世典籍的本真。

例如:《史记·魏公子列传》中,有一句“欲以客往赴秦军,与赵俱死”。李人鉴认为,“俱死”前的“赵”字“乃后人所妄加也”。

“赵”是国名,国当以存亡言,不当以死生言。他接连举出《史记》里《伍子胥列传》《张耳陈馀列传》《儒林列传》等各篇中“俱死”的用法,指出《史记》中多次出现这个词时,都是形容人跟人同死,没见过形容“跟国家一起死”的。

他又对比《项羽本纪》“与俱去”、《楚元王世家》“与俱西”、《范雎蔡泽列传》“与俱来”“与俱归”等相近句式,进一步佐证“与赵俱死”应当是“与俱死”。

这样“以本书校本书”,极具见识与说服力的例子,在《太史公书校读记》中不胜枚举。李人鉴曾自评这部著作的特点为:“主以本书校本书,亦旁及于《汉书》《汉纪》《新序》等书。”

如此深耕细作,从繁杂的历史文本中梳理脉络、辨析讹误,既要对《史记》本身了如指掌,又要对相关史籍的异同烂熟于胸,考虑到工作量之大、难度之巨,这注定是漫长而艰苦的劳动,需要一些大无畏的执着,也需要耐得住寂寞的心性与不计回报的坚守。

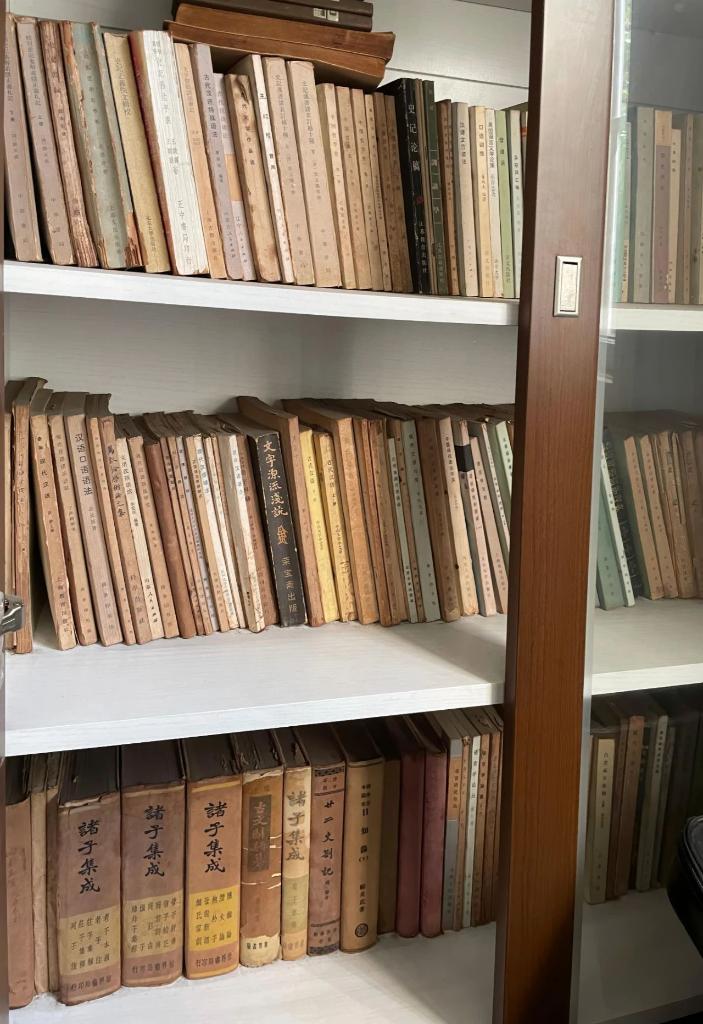

李人鉴留下的部分藏书。

在战乱动荡中,李人鉴耗费十年完成初稿,又以近40年光阴反复打磨,终于在1985年,他71岁那年,给这部130多万字的巨著定稿。

写于1984年末的序言里,他留下了少有的自白。回顾了年少时对古籍的兴趣,校读《史记》过程的坎坷辛酸,对清代学者张文虎的校勘成果及中华书局1959年《史记》点校本的看法……袒露自己青壮年时,“确实是很有一点雄心壮志的”。

他对《史记》《春秋》《左传》《尚书》等典籍都有著述计划,单是《史记》,除了校读记,就还想写成《史记读法略例》《司马子长年谱》等。后来,他也按部就班地付诸实践,完成了计划中的部分著作。

但在年迈体弱的当时,他首先想把《太史公书校读记》加以完善,贡献给读者,否则——“我将对不起自己,对不起我的父母妻子,更对不起祖国和人民”。

他盼着这部书能为未来的《史记》新注释本铺砖添瓦。“如果客观条件许可的话,我将不惜残年余力,为《史记》新注释本的早日出现再作一番努力。”

沉显

班吉庆记得,1985年左右,李人鉴开始为《太史公书校读记》一书联系出版,但屡屡碰壁。原因如出一辙:书的体量太大,读者群太小,印出来难免赔本。

有出版社建议李人鉴把书稿删到20万字,他当然不肯。也有出版社提出收费出版,他愿意贴补,可实在拿不出那么多钱。

看着老师日渐佝偻的身影,班吉庆跟着着急,提议求助于媒体。“我先征求老师的意见,他说可以,试试吧,别抱太大期望。”

出乎意料的是,1988年7月1日,《光明日报》全文刊登、中央人民广播电台同步播出了班吉庆的读者来信:《“一百万”字嫁不出去,学术著作出版困难》。编辑在“编者按”中呼吁人们关注这种现象,批评出版机构无视社会效益,对难以挣钱的学术著作慢出版、少出版甚至不出版的做法“于国于民危害甚大!”

“嫁”不出去的“太史公”,引得全国多家出版社关注。可当他们远道而来,见到那字迹细密、内容艰深,连誊抄一遍都很费力的手稿,又都打了退堂鼓。

这样的波折反复上演。李人鉴也不免感到悲观迷惘,但他依旧坐在书桌前,他要写的书还有许多。

他告诉关心书稿出版的人们,就算书出不了,校勘古籍这件事他也要继续做,好好做。

“他知道写这些没什么市场,但一方面,他就是对这个感兴趣,另一方面,他觉得这些书对国家、对后人是有价值的。”刁九国说。

李人鉴跟刁九国和李玲讲过,他不是不能研究别的,甚至可以写一本《李老师讲语法》,“但写那些没有意思”。他说自己年轻时,就踏上古籍研究这条路,不想半途而废。

1994年,出于对李人鉴著作学术价值的认同和对他的敬意,甘肃人民出版社提出,赔本也要促成《太史公书校读记》的出版。其后5年,编辑们反复校改清样、与李人鉴沟通书稿疑难,终于在1998年10月,将此书印行面世。

这一年,李人鉴已经84岁了。距离班吉庆那封投稿信的发表,也已过去了整整十年。

班吉庆回忆,《太史公书校读记》一经问世,便以其扎实的文献功底和细致的文本校读,赢得诸多著名学者的关注和高度赞誉。

曾任中国训诂学研究会会长、《辞海》编委等职的语言文字学家徐复评价:“作者耽思傍讯,每释一义,如老吏断狱,皆当于理。读之者如入宝山,乐而忘返,诚近今之绝业矣。”他特别指出,李人鉴据语法以释文意的专长,“清人不及也”。

南京大学教授、历史学家茅家琦“读了李教授这部大作,深感其学识功力之深厚,见解之精辟”,称赞此书“的确是集前人之所长,纠前人之所不足”。

文史学家卞孝萱、安平秋等也对这部书予以高度评价。

上世纪80年代,吕叔湘曾建议李人鉴将《太史公书校读记》与其另四部书稿——50多万字的《史记十表考证》、20多万字的《史记语法概要》、10多万字的《史记索隐单行本校读记》和20多万字的《司马子长年谱》,合在一起,出版为《史记研究五种》。

遗憾的是,这至今仍是纸上构想。他的其他书稿依旧束之箱底,等待被看到。

刁九国曾劝李人鉴找找人,比如跟吕叔湘提提,李人鉴摇摇头。又有朋友出主意,让李人鉴找自己学生帮忙,他的学生里不乏各界英才。

“他说我不找。我不能上了个课,就用这个身份去求人办事,让人家为难。”刁九国回忆,“他心里其实很想把书出版,他觉得这些东西对祖国的文化传承、对未来的研究,一定有用途。如果出版社都不要,他说就交给国家。直到临终,他都是这个想法。”

2004年,李人鉴离世。两年后,中华书局组织专家团队,启动了对1959年点校本《史记》的修订工作。2013年,修订本《史记》出版,增加校勘记3400余条,完成实质性修订1300多处,其中明确采纳《太史公书校读记》的校勘意见数十条。

《史记》修订工作负责人赵生群教授评价:“《太史公书校读记》对点校本《史记》的修订具有启发意义,尤其在文本断句、异文取舍上提供了可信条例。”

班吉庆认为,李人鉴的《史记》校勘成果被权威最新整理本采纳,正是其学术价值最直接的体现。这部著作不仅对《史记》的研究与整理产生了积极深远的影响,更为后世的《史记》研究及古籍校勘工作,提供了宝贵的参考与范例。

把李人鉴的手稿码整齐,用报纸包住,再用绳子仔细束起,刁九国说:“我们这些年一直在想办法,希望有一天能把他留下的书稿出版,哪怕只出一两本。”

据扬州大学介绍,李先生的未刊著作已列入该校2022年“文脉工程”项目,项目名为《李人鉴文集》,由扬州大学文学院朱岩教授负责整理,相关工作正在推进中。因整理难度等客观因素,人们仍在默默等待,期盼这份沉寂多年的学术遗产能早日问世。

镜照

刁九国曾问李人鉴,他的名字有什么来历。李人鉴说,“鉴”就是镜子。唐太宗怀念魏征,感叹人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。“‘人鉴’,就是以人为镜,做人行事要端正,给人家树个榜样,成为助人知得失的镜子。”

李人鉴的确像一面镜子。在他离开多年后,人们想起他,不止为怀念,也是为照见。

在班吉庆看来,回望李人鉴的学术人生,回望的不仅是一位德才兼备的教授的个人成就,更是一种可贵文化传统的现代传承。“看到李老师,知道世界上还有这样一种人,我总在想:今天的我们应该怎么做?后来人又能从他身上学到什么?”

“他的认真教学、勤勉治学影响了我一辈子。”于广元说,“现在这样的老师怕是不多了,所以更应该让大家知道他、了解他。你真正要做学问、做老师怎么做?以人为鉴,有李老师可以借鉴。”

刁九国的印象里,李人鉴很少对子孙讲做人做事的大道理,“但我们都清楚他的主张,就是人要有坚强的毅力,要不遗余力去追求”。

校的是古籍讹误,磨的是人心浮尘。这面用一生擦亮的“镜子”曾照见“板凳坐得十年冷”的沉潜之志,传道授业的赤诚之范,以及民族文化传承中绵延的根脉。

他静静等待着每个愿与之对照的人,也无声叩问:该如何守这份“志”,承这份“范”,护这脉“根”?

扬州大学文学院办公楼墙上的李人鉴纪念牌。

今天,扬州大学文学院办公楼一楼的灰砖墙面上,悬挂着建校以来,文学院“十大名师”的纪念肖像。其中,以“人鉴”为名的李先生平静地注视着前方。

下方走廊上,年轻师生往来穿行,步履匆匆。偶尔,有人会驻步抬头,仔细看上一眼,再继续走下去。(记者 王京雪)