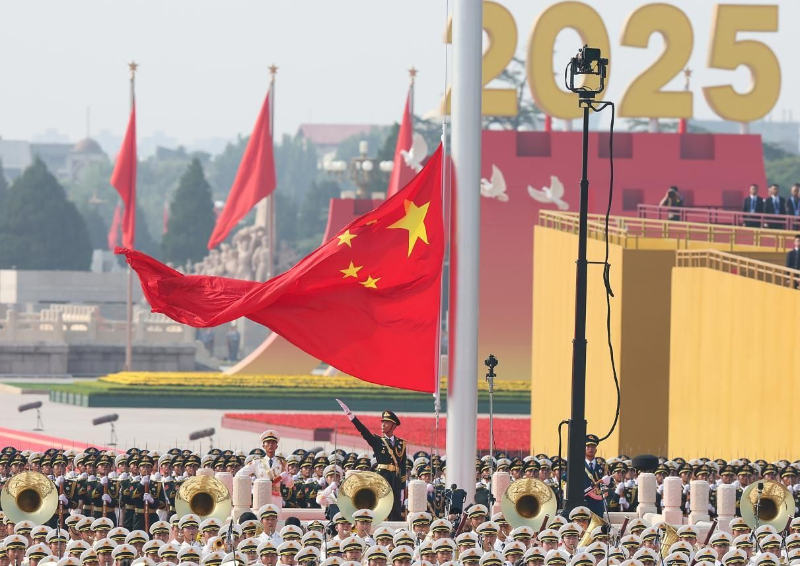

时间见证伟大。9月3日,雄伟的天安门,宽阔的长安街,蔚蓝的天空,地面方队和空中梯队,以昂扬面貌和恢宏气势,光荣接受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的检阅,接受党和人民的检阅。这是人民军队奋进建军百年的崭新亮相,这是中华民族捍卫世界和平的坚定宣誓,引起世界目光的极大关注。由此,主流媒体的报道还在持续升温。

9月24日,《解放军报》用一个整版的篇幅刊发报告文学《检阅》,再次掀起人们对这场盛大阅兵的热议与深思。作为多次采写和组织阅兵报道的资深媒体人,我读完这篇报告文学,深感滚烫的文字撞击着心灵,真切感受到那份跨越时空的信仰力量、军人担当与民族豪情。它不仅是对不同时期受阅官兵事迹的真实记录,更是一部凝聚精神力量、激励人们团结奋进的优秀文学作品。

一、细腻笔触:让崇高精神变得可触可感

《检阅》最打动人心的,莫过于其用细腻入微的笔触,将受阅官兵的动人事迹转化为一个个可感、直击心灵的精神符号。97岁的抗战老兵齐英,在天安门城楼上举起那只颤抖的右手,敬出一个标准却满含岁月沧桑的军礼。这只手,曾在开国大典时守护过这片神圣的土地,如今又见证着祖国的繁荣强盛。那颤抖的手心里,藏着烽火岁月的艰辛、革命胜利的喜悦,更饱含着对祖国愈发强大的欣慰与自豪。这个看似简单的动作,被作者精准捕捉,成为跨越七十余载时光的动人一幕,让读者瞬间读懂一位老兵对祖国的赤胆忠心。

齐英

陆军某部1101机组的刘建增,在驾驶直-20直升机挂载党旗飞行训练返场时,途经卢沟桥上空,一句“我们现在所飞的航线,就是革命先烈用命填出来的航道”,将当下的阅兵任务与革命历史紧密相连。“人在旗在”的先烈信念与“机准旗稳”的当代追求,在这一刻完成精神接力。作者没有刻意渲染,只是通过这一真实的心理活动,便将抽象的忠诚与使命,具象化为一条穿越历史与现实的“航道”,成为激励官兵奋勇向前的精神坐标。这些细腻的描写,让抽象的精神变得可触可感,在读者心中留下深刻印记。

二、朴实文字:以真诚直抵读者心扉

《检阅》的文字没有华丽的辞藻堆砌,朴实无华却字字千钧,以最纯粹的真诚直抵读者心扉。当描写1984年国庆阅兵中,女兵方队队员小盛训练时突然晕倒,战友们自发围起来不让记者拍照,一句“我们吃了多少苦自己清楚,却不愿让外人知道。我们只有一个心愿,要向全世界展示新中国一代女兵的风采”,没有激昂的口号,只有最朴素的心声,却将女兵们的坚韧、骄傲与集体荣誉感展现得淋漓尽致。读者仿佛能看到她们在训练场上汗流浃背、咬牙坚持的模样,那份不事张扬却坚定无比的信念,瞬间引发共鸣。

多少年来,也许我们每个人心灵深处,都会有一个属于自己的阅兵故事。这些故事融入我们的人生,汇集在列阵走来的队伍里,积淀起一部属于我们的心灵史,一部滚烫而绵长的心灵史。

抗美援朝老兵周近江当年从战场回来参加受阅,受阅后又返回战场。他回忆,“我们志愿军不怕牺牲,就算胳膊断了也要继续往前冲”。这句话,直白而不加修饰,却如重锤般敲在读者心上。没有刻意煽情,只是简单的陈述,却让人们深刻感受到战争的残酷、志愿军战士的英勇无畏,以及他们对祖国和人民的无限忠诚。这种朴实的文字,剥离了所有外在的修饰,只剩下最本真的情感与最坚定的信念,如一股清泉,滋润着读者的心灵,让人们在平淡的叙述中,感受到最强烈的情感冲击。

图为周近江年轻时的照片

三、深度开掘:于生动描写中传递人性温暖

《检阅》用生动的笔墨刻画了20多个人物,个个栩栩如生、活灵活现,在精神与情感世界里深度开掘,让读者仿佛能触摸到他们的温度,感受到人性的温暖与力量。首位运-20女机长李凌超,28年飞行生涯,安全飞行超5000小时,足迹遍布10多个国家。当她驾驶运-20飞出国门执行人道主义救援任务时,那句“中国的强大,一定是世界的福音”,展现出中国军人的大国担当与宽广胸怀。而她的父亲李林,虽未实现阅兵梦,却将对飞行的热爱与对祖国的忠诚传递给女儿。这份父女间的精神传承,温暖而动人。

李凌超和李林

第83集团军某旅二级上士兰宇,阅兵结束后带着军功章火速赶回家,给预产期将至的妻子戴上“一人受阅、全家光荣”的绶带,将军功章与证书交到妻子手中。他给孩子取名“子霁”,寓意“雨雪停止,天空放晴”,饱含着对和平的珍视与向往。从维和任务中看到当地小女孩画和平鸽的触动,到两次阅兵心境的转变,兰宇的形象立体丰满。他不仅是一名优秀的军人,更是一位有温度的丈夫与父亲。这些鲜活的人物,不再是冰冷的符号,而是有血有肉、有情感有信念的个体。他们的故事让整篇报告文学充满温情与力量,让读者在阅读中备受鼓舞。

兰宇

齐英、李凌超、刘建增等人物,在作者的笔下更是绽放出耀眼的精神光芒。齐英作为抗战老兵,历经岁月洗礼,依然坚守着对祖国的赤诚,他的经历是无数抗战先烈与老兵的缩影。从他身上,我们看到了老一辈革命者对信仰的执着坚守,那份历经风雨而不变的忠诚,激励着后人不忘初心。

李凌超、刘建增、孙国桢、杨秀梅等人物故事,体现了精神传承的意蕴,彰显出新时代军人对使命的坚守与担当。他们背后动人的精神内涵,汇聚成磅礴的力量,感染着每一位读者。

四、以小见大:彰显人民军队的英雄本色

习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上讲话中强调:“中国人民解放军始终是党和人民完全可以信赖的英雄部队。”这既是对人民军队伟大历史功勋的崇高赞誉,更凝结着党和人民对人民军队的厚望重托。

《检阅》虽只聚焦20多位受阅官兵的故事,但透过他们的事迹,读者可清晰地看到,一代代人民子弟兵的赤胆忠心,他们对信仰的执着追求令人动容。

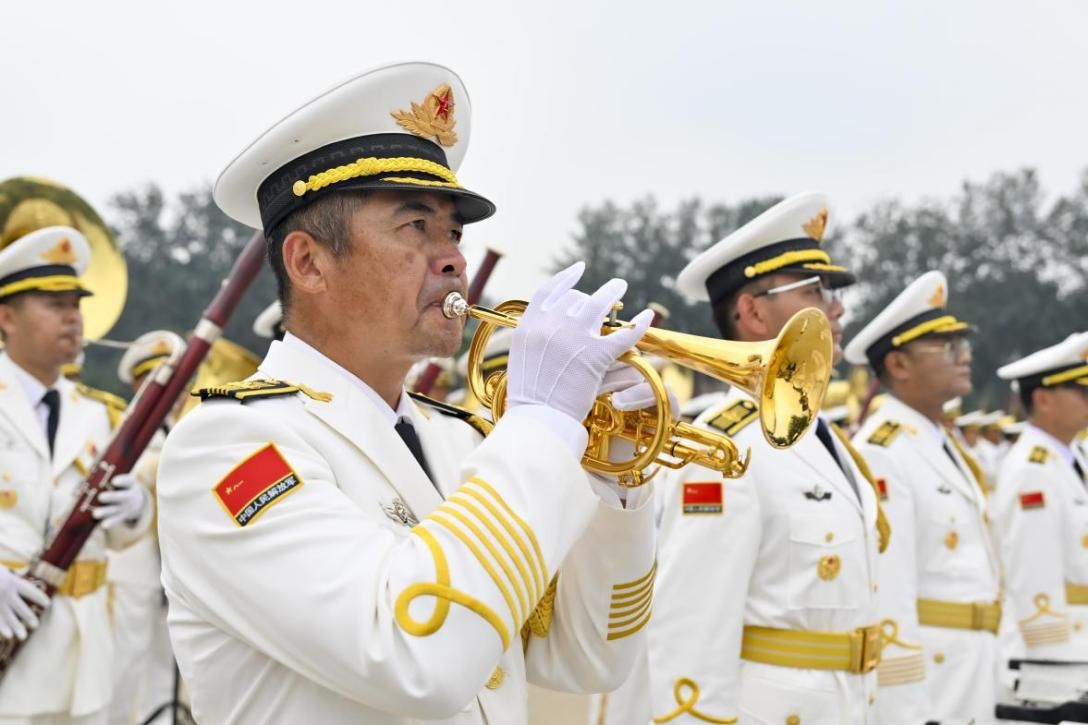

从红军时期在暴雨中换帽仍珍藏红星帽徽,高呼“中国共产党万岁”的八路军官兵,到如今驾驶先进装备、精准完成受阅任务的新时代军人;从抗美援朝时期带着战场拼劲儿受阅后即刻重返战场的周近江,到新时代在维和一线守护和平、在阅兵场上展现风采的兰宇,人民军队始终坚守初心使命,用行动践行着对党的忠诚、对人民的承诺。联合军乐团演奏员李峰传承父亲李孝尔的军乐情怀,6次参加阅兵。父亲在集训期间离世,带着对父亲的思念和对老一辈军乐人的敬仰,年近花甲却仍坚持完成任务,用小号奏响对祖国的礼赞。这些人物的事迹,如点点星光,汇聚成人民军队英雄本色的璀璨星河,让人们坚信,这支军队永远是党和人民最坚实的依靠。

李峰(左一)

五、描绘“肖像”:传递催人奋进的力量

在传媒环境深刻变革的当下,长篇报告文学《检阅》中那些鲜活而感人的故事,为读者描绘出一张张“时代面孔”和“时代肖像”,深刻反映出广大官兵在新征程上,以绝对忠诚之心、强军胜战之志、无私奉献之心,争做永远值得党和人民信赖的子弟兵。一级军士长丁辉,6次参加阅兵,5次以装备方队“第一车”驾驶员身份受阅。从86式到99B式战车,他驾驶的装备不断升级,研制的电子成像系统也迭代更新。他那句“做到米秒不差,不是为了阅兵场上好看,而是为了打赢以精准协同为基础的联合作战”,彰显出新时代军人强烈的备战打仗意识与强军胜战之志。

丁辉

海军沧州舰副舰长林龙,3次参加阅兵,从国庆阅兵到海上阅兵,他始终以最高标准要求自己。“如果阅兵有标准,那就是给祖国和人民展现最好的一面”,这句话不仅是他的阅兵理念,更是他投身强军实践的行动指南。他立志驾驶新型战舰再次接受祖国和人民的检阅,展现出年轻一代军人锐意进取、奋勇争先的精神风貌。在这些官兵身上,我们看到了人民军队在新征程上的责任与担当。他们以忠诚、勇敢与奉献,守护着祖国的安宁与和平。

林龙

中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。从李凌超驾驶运-20执行人道主义救援任务,到兰宇在南苏丹参与维和行动,中国军队始终积极参与地区和国际安全事务,为世界和平与发展贡献中国力量。正如《检阅》所展现的,中国军队的强大,是为了更好地守护和平,为世界带来稳定与希望。

《检阅》是一部记录辉煌、传承精神的佳作。它以细腻的笔触、朴实的文字、鲜活的人物,传递出激励人们团结奋进的力量。在这部作品中,我们看到了信仰的光芒、民族的希望、军人的担当。相信在这份力量的鼓舞下,我们必将在新时代的征程上奋勇向前,中国军队也将继续以强大的实力与坚定的信念,守护祖国、捍卫和平,书写更加辉煌的篇章!(徐生)

作者简介:资深媒体人,军旅作家。著有报告文学作品集《高歌在九天》《飞之魂》《生命之光》《甘巴拉凯歌》《神仙湾壮歌》《中越边境大扫雷》《松嫩壮歌——98东北三江抗洪实录》《惊天动地战汶川》等多部。新闻作品获中国新闻奖特等奖、一等奖、二等奖;获中共中央宣传部等五部委授予的“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。

来源:长征副刊融媒工作室